閱讀筆記:The Secret of Our Success

這本書關注的主題,一言以蔽之,就是人類演化。這個主題讓許多社會科學家相當感興趣,但又對它保持著一定的距離,因為演化這議題似乎有些敏感 — 碰到演化必須講到基因;講到基因似乎就離不開「生物性」、「天性」;扯到「基因」、「生物」、「天性」,就會覺得要以人類演化來解釋人類行為顯然不足,因為基因是如此地「固定」,但人類行為卻有著巨大的變異。這與以社會文化角度切入了解人類的科學家相當格格不入,因為就他們所觀察到的現象,對人類行為影響最大的應該是社會文化的因素。於是在研究人類的學術領域中,關注社會文化的不會去談生物或演化、關注遺傳生理的不會去談文化與社會。

The Secret of Our Success 想強調的是,要了解人類演化必須得跨越這條「基因 vs. 文化」的鴻溝 (在心理學裡也有類似的「先天 vs. 後天」),因為這兩個東西在人類演化過程中是交織在一起的 — 人類所生存的社會文化環境長期影響了人類演化 (相對於其它生物演化受自然環境影響,人類演化受社會文化環境的影響可能更大),而透過演化形塑出的人類心智也會反過來影響人類社會文化的樣態。這個想法很有挑戰性 (但已有段時間,見 Not By Genes Alone),短時間內難以讓人信服,這裡挑選幾個書中的例子將這本書的內容整理下來。

人類有何特別?

假設有個外星人受到任務指派到地球觀察這裡的生物,他對「人類」這種生物會寫下什麼報告?人類作為地球生物的一員,最明顯的特徵是他們是棲息地最廣的單一物種1,而且人類在 4-6 萬年前就已踏上澳洲大陸、在 1 萬多年前踏上美洲,使五大洲上皆有了人類的蹤跡。適應新的自然環境對生物來說是很大的挑戰,生物必須演化出各種特徵才能適應環境。但人類這種生物,縱使有著這麼廣大的棲息環境 (從北極圈、喜馬拉雅山、撒哈拉沙漠到亞馬遜雨林),卻有著極小的遺傳變異。換言之,人類適應新環境的方式與地球上其它的生物都不同 (以基因演化為主),我們快速 (幾百至幾千年) 適應新環境的方式是透過文化演化,不斷修改累積上一代傳承下來的文化與技術,讓我們獲得更能適應當地的文化知識與技術。

糙皮病 (Pellagra) 是一種缺乏維生素 B3 所引發的疾病,好發於以玉米為主食的貧窮族群上。知曉糙皮病歷史2 的人,或許會聽過 Joseph Goldberger 這位偉大的醫生為了證實糙皮病並非細菌感染而是營養不良所致所作做的控制實驗。但多數人不知道的是,透過適當的處理,玉米能夠釋放出足夠的維生素 B3,從而預防糙皮病的出現。這種適當的處理方法是傳統上以玉米為主食的的民族 (居住在玉米被馴化的地區) 所發展出來的,但這種食物處理方法並未隨著玉米一起被輸入其它地區,因而在世界各地造成糙皮病的大量出現。

糙皮病是一個關於人類透過文化適應環境的好例子。生存在野生玉米的棲息地,人類開始馴化玉米作為固定農作物,同時為了適應玉米營養不易吸收的問題,發展出了特殊的食物處理方法。這裡非常有趣的是,雖然這些民族會使用特殊方法處理食傳統食物,但他們通常不知道為什麼 — 會以鹼水煮玉米的傳統民族大概不知道這樣處理可以預防糙皮病。既然如此,這些具有功能性、能幫助我們適應環境的社會慣例 (從食物處理、社會禁忌、甚至到占卜行為) 最初是如何產生、又如何在社群當中散布開來的?

文化演化

人類社會中,常常有一些奇怪的慣例看起來意義不明,但社會成員通常會依循著這些慣例行事。在很多時候,這些意義不明的慣例具有意料之外的功能,有利於社群成員生存於當地環境。例如,前述玉米食用前的處理意義就相當不明 – 縱使不經過特殊處理,食用玉米短期內也不會有任何病痛症狀。這個食物處理的例子或許還不足以突顯具有功能性的慣例常存於社會中。為了說明人類常常透過遵守「功能未知」的慣例而獲得生存利益的情況確實存在,本書作者舉出許多實例,下面是另一個我很喜歡的例子。

占卜決定打獵方向

在許多以狩獵為生的民族,打獵前的占卜是相當重要的活動,例如,有些民族打獵前會透過占卜決定要去哪裡打獵。所以打獵前的占卜有任何的功能性嗎?

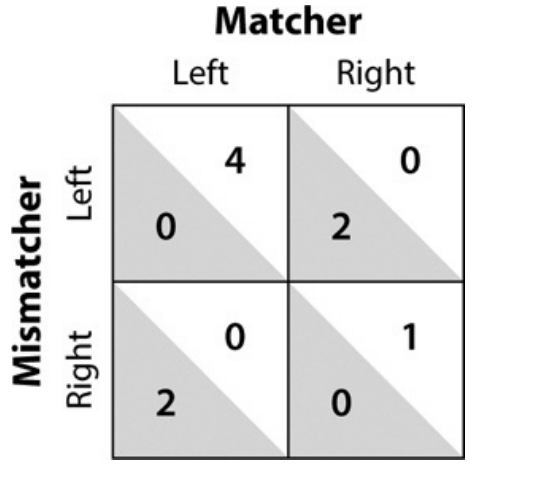

心理學與行為經濟學的研究發現人類心智上有一些「弱點」讓其在某些決策上無法達到絕對的理性,例如,人類非常不善於產出一組隨機的亂數。能將行為隨機化有時候是最好的策略,舉例來說,想像 A 和 B 要玩一個小遊戲,他們在遊戲的每個回合都要舉起其中一隻手:

- 如果 A 和 B 舉起相同的手 (同為左手或同為右手),A 就會獲利、B 就會損失

- 如果 A 和 B 舉起不同的手 (其中一方舉起左手、另一方舉起右手),A 就會損失、B 就會獲利

在進行好幾回合後,獲利多者獲勝。這個遊戲叫做 Matching Pennies (下圖),而玩這個遊戲時的最佳 (理性) 策略,無論你是 A 或是 B,就是隨機地選擇一隻手舉起。因為只要有一方的行為不是隨機的,對方就可以利用這個模式讓自己更容易 (或更不易) 與對方舉起同一隻手。人類在玩 Matching Pennies 時,通常不會 (或無法) 使用這種隨機策略,但其它動物如黑猩猩很快就會發現隨機是最佳策略並據此行動。

獵人打獵時,其實就是在和獵物玩 Matching Pennies:獵人扮演的角色是 A (希望遇到獵物),而獵物扮演的角色是 B (希望避開獵人)。因為人類心智上「無法將決策隨機化」的這個弱點,如果每次打獵都是由獵人決定打獵地區,長期下來獵物就能避開獵人。占卜在此能作為一種亂數產生機制 (例如,燒龜甲看其裂痕的形狀以決定打獵的地區),幫助獵人隨機化決策,消弭獵人行為的可預測性。

向成功者或多數人學習

玉米食用前的處理或是以占卜決定打獵方向的例子說明了人類社會中存在許多表面意義不明,但實際上卻具有功能性的慣例。但這些慣例何以會神奇地具備這些有利的功能?此外,人類社會難道不會出現劣質、弱化成員生存優勢的慣例嗎?

這裡就進入了文化演化的核心理論。人類出生之後就生存在一個具有龐大文化知識的環境當中,如何挑選「好」而忽略「壞」的內容去學習,對個體之後的成功和生存有很大的影響。而要自行辨別出「好」或「壞」需要許多成本 (亦即,自行嘗試學習這些內容的後果),因此在這個情況下最好的方法是依據一些捷徑 (heuristics) 策略,選擇學習與模仿的目標。例如,可以直接模仿或學習社群中較為年長或有成就的人,因為我們可以期待這些長者與成功者的行為或所擁有的文化知識 (或多或少地) 造就了他們的成功。「向多數人學習」則是另一條捷徑3 ,在與「向成功者學習」的搭配下,這兩條策略讓人類的社會能產出許多具有功能性的文化知識。因此,人類心智似乎天生就具備這些學習的傾向,讓我們更易在這種文化環境下生存 — 我們會有意識或無意識地模仿他人 (特別是精英、偶像或是優秀的同儕)、也常有從眾行為。

舉例來說,假設部落原本普遍沒有打獵前的占卜行為,只有一個獵人會在打獵前占卜。一段時間後,部落成員會發現,這個獵人比較成功,但他們不知道為什麼 (是因為他的服飾、髮型、飲食習慣、還是打獵前的占卜行為?),於是最好的方式就是模仿他的所有行為。透過模仿這位「成功獵人」,現在部落內有許多獵人在打獵前也會進行占卜,因此其他的新手獵人現在只要模仿「多數獵人」的行為,就可以直接獲取這個占卜行為的好處。

這裡有個問題需要進一步說明,如果大家都模仿成功獵人的所有行為,那勢必會模仿到許多多餘的行為,進而引申出兩個問題:

短期內,其他獵人是否會模仿到許多無用、甚至有害的行為?

- 確實如此,這個現象放在當代世界或許更為明顯。因為人類具有模仿社會精英的傾向,我們有時會模仿到非常糟糕的行為,最極端的例子是名人在自殺之後,常會引起社會上的模仿性自殺。這也是文化演化的一體兩面:因為人類天生的這些學習傾向,造成社會精英或多數人的行為不論好壞皆有可能大量散布到社會上。那既然如此,為何長期下來,社會上仍會保留下有用的文化知識?

長期下來,為何占卜行為會被保存下來,而不是「成功獵人」的其它行為?

- 在眾多的模仿者當中,不見得每位模仿者皆會模仿到「成功獵人」的「占卜」行為 (有些可能只模仿到髮型或飲食習慣),因此只有模仿到「占卜」行為的模仿者才會成功。這些成功的模仿者會進一步成為其它新獵人的榜樣,因而會將「占卜」行為傳承下去;但未模仿到「占卜」行為的獵人則不會成功,因而不會成為新獵人的模仿對象,因此其它與打獵成功性無關的行為 (髮型、飲食習慣等),長期下來會逐漸被篩選淘汰。久而久之,社會上就會保存打獵前的占卜行為。「精英模仿」因此實際上是一套文化演化上的選擇機制,讓文化演化能產出對社群生存有利的文化工具。

我們沒有想像中的聰明

關於人類如何適應地球的廣大區域,許多人的直覺可能是 — 人類很聰明,在遇到困難時能透過智力「想出」解決之道。然而仔細思索前面提到的內容,會發現那些幫助我們解決困難的文化知識不是任何一個人 (像個發明家似地) 獨自想出來的,而是透過漫長的文化演化機制逐步篩選、修改與形塑出來的。舉個天馬行空的例子,如果愛因斯坦被丟到北極圈,他大概無法依靠他的智力想出如何在當地生存 (如何獵捕海豹、製作雪橇、蓋雪屋?),但住在當地的愛斯基摩人,不需要愛因斯坦的智力,仍能持續存活於北極的惡劣環境。

事實上,人類其實一點也不聰明,至少就「工作記憶」的層面上 — 人類大腦一次能處理的資訊相當有限,在工作記憶容量上與黑猩猩相差無幾。人類「看起來」很聰明是因為我們擁有許多透過文化傳承下來的「認知工具」,幫助我們更有效率地使用我們效能有限的腦袋。算盤與珠心算就是一種「認知工具」。珠心算高手透過「心像」操作算盤,每步計算過程對應到心像中珠子位置的改變。這種計算機制相較於直接依據數字進行計算,能省下許多認知資源,因為珠算過程中可以完全忽略數字的「數量」意義,僅有在計算完成後,才需將珠子的位置轉換回數字。而珠算高手能如此順暢地「操作」算盤,是因為算盤的結構經過長期演化,逐漸優化使其更易於心像操作 — 算盤的珠子數量正好與人類工作記憶的容量限制相當吻合,每排通常只有 4-5 顆珠子。

類似珠算的這種「認知工具」在人類社會中處處可見,「數字系統」也是這種例子 — 在沒有「數字系統」的幫助下,人類無法處理大於工作記憶容量限制的數量,因此許多沒有「數字系統」的民族,他們對於數量只有「一」、「二」和「許多」的區別。另一個比較當代的例子是程式設計。程式碼長度的增長很容易就超出人類認知可處理的範圍,因此人類發展出各種程式設計法,幫助我們以更高層次、更簡約的方法去思考程式的設計與邏輯,例如物件導向程式設計就是借助人類時常與物件互動的習慣,減輕程式設計的認知負擔。

回到愛因斯坦這位天才,如果在他之前沒有牛頓、馬克士威與黎曼,在這些科學家之前沒有微積分、矩陣與代數,而在這些數學概念之前又沒有「數字系統」,愛因斯坦能夠成為愛因斯坦嗎?人類確實比其它動物聰明 (如果將聰明定義為解決新問題的能力),但不是因為我們有特別高等的智力,而是因為我們生存於一個充滿文化知識的環境。我們具有學習這些文化內容的動機與傾向,因而能不斷使用、改良我們繼承下來的文化。沒有文化,人類一點也不聰明!

文化驅動基因演化

既然人類的生存如此仰賴文化知識、工具與技術,那文化究竟在人類演化的歷史裡佔有多重要的地位?換言之,人類的體質特徵有多少是為了適應文化環境,而非自然環境所產生?這個「文化能夠驅動基因演化」的想法著實駭人,因為我們總 (錯誤地) 認為人類文化與文明是近幾千或萬年才出現的東西,如此短暫的時間無法對演化速度緩慢的基因造成太大的影響。然而事實是文化出現在人類這物種的時間已相當久遠,甚至遠久於我們這物種,智人 (Homo sapiens) — 人類早在 200 萬年 (甚至更久) 以前就開始製造石器。這些石器並非如表面看起來「簡陋」,事實上製作石器比想像中的還困難,最起碼得要知道如何挑選適合的石頭 (並非所有石頭都可拿來製作石器)。此外打製石器需要特定的技巧,才能逐步將石器形塑成目標樣式。當代的考古學家甚至需花上好一段時間才能「學會」如何重製這些百萬年前的石器。

手、工具、語言

人類使用石器 (或任何工具) 的久遠歷史突顯出這物種的一個特色 — 擁有極為靈巧的雙手。形塑出我們靈巧雙手的演化動力,大概來自工具的使用與製作。在 400 萬年前或更早,人類開始移居地面並以雙足行走,因而空出了雙手,讓這物種有更多的機會去使用工具。當然,單純地使用工具無法解釋人類何以有如此靈巧的手,因為黑猩猩也會使用工具。極為靈巧的手只有在製做精細複雜的工具才顯得有意義,而一個功能精緻複雜的工具又需經過代代的文化傳承與累積才能形塑出來 (文化演化)。換言之,在一個沒有文化累積的社群裡,並不會出現足夠的天擇壓力 (來自使用與製作精細工具的需求) 去形塑出靈巧的雙手。

人類身體上靈巧性可與雙手匹敵的另一個部位就是「發音器官」(嘴唇、舌頭、聲帶)。大腦中控制發音器官、語言與雙手等的區域有相當的重疊,這與一些關於語言演化的理論相當吻合:

人類的口語 (spoken language) 是在手語 (sign language) 之後才出現的。語言演化的軌跡可能大致是這樣的:在與工具共演化 (工具的文化演化與手靈巧性的基因演化) 的過程中,人類製作工具的能力 (包含手的靈巧性以及工具製作時需仰賴的認知能力,如「規劃」、「階層結構的處理4」) 逐漸提昇,因此這些演化出來的能力被用在其它領域上。語言可能就是如此出現的 — 靈巧的雙手能產出各式符號性的組合,雙手 (加上表情與其它肢體動作) 很適合作為編碼、傳遞語言的工具。而隨著工具製作一同演化的認知能力,如「階層結構的處理」也可能在語言中被用於處理語言的階層結構。

很會流汗的長跑健將

工具製作與語言演化的例子或許顯得有些迂迴。人類身上其實有更多直觀的特徵,顯示文化環境曾在 (且正在) 人體留下痕跡。其中一個最明顯的例子是人類的消化系統:我們的消化系統,相較其它動物,非常弱。我們的牙齒和咬合力非常差,所以無法直接食用堅韌的食物;我們的消化道無法直接消化生肉,解毒食物的能力更弱,所以常有人們因為食物不新鮮或誤食野生動植物而中毒的例子。生存於惡劣自然環境的生物理應要有強悍的消化系統才能生存,但何以人類的消化系統如此脆弱?答案是我們的食物處理與烹飪技術所造成的 — 人類透過這些文化傳承下來的食物處理技術,在食用食物之前就開始消化食物了。這些食物處理技術讓食物更容易消化 (有時甚至為食物解毒與增加食物營養),減輕消化系統的負擔。長期下來,我們因而不再需要如此強悍的消化系統 (弱化的消化系統能增加攝食的 cp 值,因為身體免除了維持強悍消化系統所需耗費的額外能量)。

我個人最喜歡的一個例子則是人體的排汗系統。人類作為一種體質相對脆弱的生物 (相比其它動物,運動能力不佳且非常容易受傷),有一種能力卻遠勝其它動物 — 人類非常善於長跑。長跑對動物最大的挑戰在於體溫的維持:隨著奔跑時間越長,體溫會開始上升,直到動物無法承受為止。例如,狗奔跑沒多久之後就必須停下來,大口喘氣散熱以降低體溫。人類卻可以長時間奔跑而不需停下來散熱,因為發達的汗腺讓我們可以在奔跑的過程中持續透過風吹過皮膚上的汗水進行散熱。但這邊有個弔詭的問題:雖然人類生理上具備高效率的散熱系統,但其生理上卻缺乏相應的儲水系統以應付排汗時的大量水分流失。天擇怎麼可能會塑造出這個殘缺的散熱機制? 的確,在「自然環境」下,這種殘缺 (只會排汗,無法儲水) 的機制不可能會演化出來。一切只有在意識到人類是以「人造物」而非自己的身體去儲水,這個只知排汗不知儲水的散熱機制才顯得合理。換言之,沒有文化學習,人類就不會知道如何儲水與尋找水源,也就不可能演化出這個奇怪的散熱機制。接下來的問題就是,人類為何「需要」演化出這個散熱機制,它對人類的生存有何利益 (畢竟其他動物沒有這系統也活得好好的)?

透過觀察生存於非洲 (人類的起源地) 傳統部落民族的狩獵方式,一些人類學家對於人類為何演化出這散熱機制提供一個可能的解釋。在炎熱的非洲大陸上,多數的掠食者如獅子和獵豹是在清晨或傍晚等較涼爽的時間進行狩獵,原因如同上述:炎熱的氣候會使這些掠食者的體溫上升而無法進行狩獵。但人類因為擁有高效率的散熱機制,反而可以利用動物的這項弱點,在天氣最炎熱的中午進行狩獵 — 雖然短時間內人類的速度跟不上獵物,但獵人可以緩慢且持續地追蹤獵物,獵物因而需被迫持續移動,直至無法承受飆升的體溫中暑而成為獵人的囊中物。因為這個原因,爆發力不如獵物的人類仍能透過持久戰成功捕獲獵物。這套散熱系統成為人類狩獵的優勢 (基因上的),但這套系統要能演化出來的前提是人類已經具備某種儲水的能力 (文化上的)。

一個新的物種

不斷累積與傳承文化的特性在人類這物種上已出現許久,長久下來逐漸形塑出特殊的生理特徵以應付生存於文化環境下的需求。上文的例子著重在文化所驅動的外在生理特徵 (動作控制、消化道、流汗等) 的演化,但忽略了一個非常有趣的議題 — 文化在人類大腦上留下過什麼痕跡?

從外表的生理結構來看,人類的頭腦真的很「大」。這種「大」不單純只是腦化指數的數值大而已,甚至會造成女性難產,人類因此得縮短懷孕期,讓嬰兒提早出生以免頭大到生不出來。這現象說明了有一股很強的天擇壓力想將人類的腦袋變大 (不惜提升母親和嬰兒在生產時的死亡率)。那大腦袋的用途究竟為何?

面對這個問題,「智力」這答案總是立刻蹦出,因為智力能幫助人類解決困難的問題 (雖然智力包含了許多子成份,如「推理」、「抽象思維」、「語言」與「學習」等,但許多人過於 (或只) 強調智力的「推理」與「抽象思維」成份)。但就如前面舉出的假想例子,頭腦既大又聰明的愛因斯坦仍無法透過推理能力想出如何獵捕海豹和建造雪屋。如果暫時跳開大腦袋與智商之間的關聯,而將焦點放在人類的發展過程,可以發現人類的腦袋除了「大」以外還具備以下特徵:

- 頭腦的成長期非常長,直到二十幾歲人腦仍持續在成長。

- 人類出生時,心智雖然不是一塊白板 (blank slate)5,但非常接近白板:人類所擁有的能力或知識幾乎都是後天習得,剛出生的嬰兒幾乎什麼都不會。以學術詞彙來說,人腦的可塑性 (plasticity) 非常高,後天經驗能夠大幅形塑人類的腦袋。

這些特徵顯示人腦是一個為了應付長期學習的器官,而且對人類生存至關重要 — 天擇不惜增加嬰兒與幼童的死亡率,就是要讓人腦在出生後持續地邊成長邊學習 (這就是為何各個民族文化的差異如此巨大:不同的文化經驗塑造出不同的腦袋)。然而為何我們的成長過程需要如此長久?難道我們無法在短期 (5、6 年?) 內就學會我們文化的知識嗎?答案很明顯,曾在學習過程中遇過困難的人更能體會:人類透過文化所傳承下來的知識太過龐大,不要說短期,甚至一個人終其一生也無法掌握這些文化內容的一小部份。

透過文化演化的機制,對於人類生存有利的文化知識與技術不斷被創造、改良並傳承下來,個體因而能透過後天習得這些知識獲得生存益處。隨著文化內容累積的越來越多,個體能獲得更多的生存利益,前提是他必須習得這些文化內容,因此一股新的天擇壓力誕生了 — 學習能力更好的腦袋會是更佳的生存利器。面對這個情況,天擇因此大幅增加了人腦的體積與可塑性、延長了嬰兒與兒童期、甚至製造出了青春期 (其它哺乳動物兩三年即成熟,沒有青春期),讓人類獲得更長久的時間學習周遭的文化內容。

繼承龐大文化內容的後果

這個「人腦為了學習文化內容而演化」是一個非常驚人的例子,它就像是一個能夠進行自我催化的化學反應:為了學習文化內容,天擇增強了人類的學習能力,這進一步造成更多文化內容的累積 (因為更好的學習能力能保存下更多的文化內容),因此又反過來使增強學習能力的天擇壓力更加沉重。長期下來,人類在這兩套系統的協力演化之下,逐漸演化出令許多生物學家困惑的生理構造與能力。

當然,人類學習能力的增長仍有上限,因為這個能力的增強伴隨著其它成本,例如,頭腦是個非常耗能的器官,需要足夠的營養和熱量;腦容量也受限於母親的產道大小 (人類為了能直立行走,骨盆腔較為窄小,進而限制了產道的大小)。因此,人類的學習能力會停滯在某個臨界點,但奇怪的是人類的文化似乎沒有受到這個限制 — 人類的腦容量 30 多萬年來幾乎沒有什麼改變,但我們的文化技術與知識卻在近代如指數函數般地快速成長累積6。我們是如何做到的?

如前文所述,任何一個人終其一生都無法完全掌握人類的所有文化內容,但人類仍透過兩個 (在文字出現後,變成三個) 機制將龐大的文化內容保存下來:

專業分工

因為沒有人能單獨掌握所有的文化內容,讓每一個人都掌握一小部份的文化內容便是一個最好的方式。透過專業分工,每種「專家」能更深入地學習特定領域的文化內容,除了讓這份文化內容能更精確地傳承給下一代,也增加了改良這文化內容的機率。擴大社群規模

專業分工讓人類能夠傳承更龐大的文化內容,因為每個人擁有的重疊的文化內容減少了。在專業分工的配合下,只要更多人的加入,人類就能將更大量的文化內容傳承下去 (更多腦袋,更多硬碟)。因此,人口數較大的社群,通常會擁有更龐大的文化知識與技術。文字系統

文字系統出現並普及之後,幾乎將人類所能傳承下來的知識量的限制解除了 — 人類所能傳承下來的知識不再受限於整個社群的記憶限制 (更別說近代電腦及網路的出現)。

將龐大文化內容傳承下去的機制對人類社會造成了極為深遠的影響,例如社會階級的形成、國家的誕生或甚至一神信仰的出現都可能與此有密切的關聯。

小結

在此必須打住了,否則文章的長度就會變得與書本身一樣長了。The Secret of Our Success 提出了很多具有挑戰性的想法,更為這些想法大膽地提出一些解釋。透過這篇文章,我挑選書中的一些例子 (可能或多或少地加入一些我個人 (有誤) 的理解與詮釋),將書的主幹整理了出來 (當然還有很多精彩的東西因為篇幅限制無法寫到)。這本書的內容,可說是我大學二年級以來一直在找尋的東西7,很高興在大學畢業前能看到這本書。

蜜蜂的棲息地也很廣,但棲息在世界不同地區的蜜蜂是不同物種。 ↩︎

至於原因並不直觀,需要比較複雜的演化模型去說明。結論就是,在一個團體裡面,只要有少數人的行為是有利生存的,「向多數人學習」這個策略對個體生存是有利的。詳細原因可見 Not By Genes Alone 或 Culture and the Evolutionary Process。 ↩︎

人類社會中的許多工具結構其實非常複雜。例如,看似結構非常簡單的矛仍能分成幾個子構造,而每個子構造又各自有自己的結構與製作方式。在製作工具時具備一些處理「階層結構」(或「遞迴」與「組合」) 的認知能力,對於工具製作有應能提供不少幫助。 ↩︎

亦即,心智具備某些傾向讓人類比較容易學會某些事情,如學會「怕蛇」。 ↩︎

智人在非洲出現了約 20 萬年後才開始遷出非洲;再過了 8 萬年,世界五大洲皆有人類的蹤跡;最近的 2 萬年,我們發展出的知識與技術讓我們能造訪月球。 ↩︎

我一直知道我對心理學與人類演化有很強烈的興趣。大一大二時,透過 Steven Pinker 的幾本書接觸到演化心理學,內容非常有趣但我一直不太確定少了些什麼。現在想想,原因或許是演化心理學的想法 (太過關注自然環境而忽略了文化環境) 和演化生物學太過接近 ,但人類與其它哺乳動物的差異卻如此巨大,演化心理學因此不易解釋人類何以如此。大三時,看了 Not By Genes Alone (作者之一為 The Secret of Our Success 作者,Joseph Henrich,的老師),讓我從椅子上跳了起來:人類學家能看到的東西真的和其它人很不一樣,再加上從演化生物學與族群遺傳學借來的數學工具,這本書闡述了一套相當有挑戰性卻又嚴謹的關於人類演化的理論。The Secret of Our Success 可視為是 Not By Genes Alone 的續集,但內容偏重在實徵證據而非人類演化的理論 (理論基礎已由 Not By Genes Alone 和更早的 Culture and the Evolutionary Process 奠定)。 ↩︎